Chau Manolo

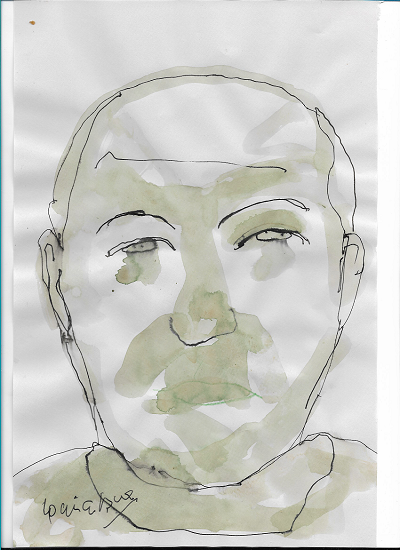

Ojos color de tierra adentro, espalda curva por pesares de otrora, manos de escultor metafísico.

Se encorvaba frente al piano como una esfera declinante, las piernas abiertas y extendidas, manos expectantes. Dedos largos y finos que acariciaban las teclas como si fueran «bordonas» en re menor.

Nació en Córdoba en 1937, pero en La Paternal se constituyó un porteño de “tierra adentro”; hace añares se había afincado en San Telmo, donde hizo un templo musical de su casa de la calle Chacabuco.

Lo conocí hace más de cuarenta años. Un amigo, el gordo Fasulo, me llevó al taller de escultura de su padre en la Paternal donde descollaba un piano. Al rato, en ese piano, un joven Manolo Juárez nos deslumbró con tangos de Julio De Caro, Impromptus de Schubert y baladas de jazz de Bob Crosby.

Comiendo empanadas nos habló de sus maestros: el Cuchi Leguizamón, Horacio Salgán y el Mono Villegas, de quienes declaró: “Ellos son pianistas, yo apenas toco el piano”. Más tarde Manolo comenzó a relatar momentos de su vida a través de la síncopa de una vieja zamba, que le servía para contar quién era y quién iba a ser. Sorprendido, el gordo Fasulo sentenció: “A este pianista la empanada no le chorrea”.

Lo volví a ver en “La Peluquería”, un boliche de la calle Bolívar, con su cofrade el Chango Farías Gómez mezclando, como demiurgos, la música sinfónica con música nativa en formato de blues.

Siempre tuvo un pulso vanguardista para hacer de la música popular un compendio de rigor y desenfado, abriendo nuevos modos de hacer y entender la música argentina. Pero, sobre todo, Manolo Juárez fue el gran maestro de músicos de todos los géneros. Compositor de una obra profusa, ostentaba una importante discografía y participó en discos de los más grandes intérpretes de su época. Pero su obra maestra será la creación de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), que fue fundamental como eslabón para que una generación de jóvenes se acercara a un arte que había silenciado la dictadura.

El gran Manolo Juárez mantuvo siempre los indestructibles lazos entre la tradición clásica y la modernidad de su piano impresionista, desde su lugar de maestro. Su manera de ser y de hablar era también su forma de hacer pedagogía. Manolo me enseñó a amar la música desde un lugar profundo, el afecto, palabra tan suya.

Escucharlo era entrar en una liturgia de rigor, erudición, pasión y desenfado. Manolo Juárez no quiso ceñirse nunca a ningún dogma; dejó una obra que brillará a través de los años y su germen seguirá latiendo en los músicos de este tiempo.

Era un caminante del barrio y un charlista apasionado. Amaba la música y la vida y le dolía la Argentina.

Nos cruzábamos caminando en el Parque Lezama o en el mercado, cuando aún había puestos hoy desaparecidos, degustando embutidos que tenía vedados.

La última vez que lo vi me dijo “hola Indio”, con menos énfasis que un boticario. En una Buenos Aires desangelada, a la tarde del invernal 25 de julio de este año de pesadilla, se fue.

No le pude decir “chau Manolo”.

Horacio “el Indio” Cacciabue