La fiebre amarilla en la vida y en las letras

El caudaloso Tercero prefiguró la tortuosa calle Chile.

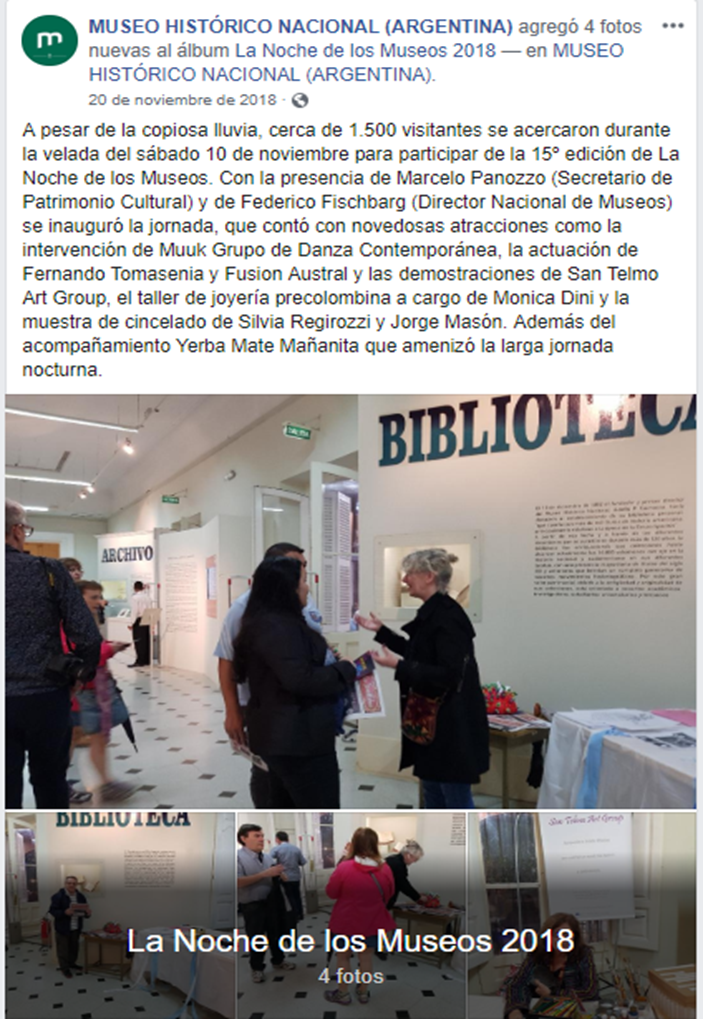

En la casa del acaudalado comerciante salteño José Gregorio Lezama (actual Museo Histórico Nacional) se erige el Lazareto creado por el Dr. Eduardo Wilde.

Los resabios de la enfermedad son descriptos por dos destacadas plumas: Paul Groussac y Jorge Luis Borges, ambos sucesivos directores de la Biblioteca Nacional. El francés durante 44 años y Borges -que fuera nombrado por el Presidente de facto Gral. Eduardo Lonardi, por una gestión de Victoria Ocampo- a comienzos de su gobierno, retirándose en 1973. A los dos los alcanzó la ceguera, tema que Borges alude en su “Poema de los dones” que tiene este comienzo: «Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche” y termina: “Groussac o Borges miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido”. La condición de los directores ciegos de la Biblioteca Nacional: José Mármol, Groussac y Borges, es un curioso caso argentino.

Volviendo a la epidemia, se puede leer en el libro “Buenos Aires, vida cotidiana y alienación” del sociólogo Juan José Sebreli las causas de la transformación del barrio: “(…) la fiebre amarilla, el tranway y el intendente Alvear. Las familias pudientes dejan los barrios del sur, considerados insalubres por su proximidad con el Riachuelo y se instalan en el barrio norte recientemente creado con aire francés. La fiebre amarilla de 1871 que describe Groussac, es una de las consecuencias de la guerra del Paraguay…”.

En “Muertes de Buenos Aires”, título que Jorge Luis Borges confiesa deber a Eduardo Gutiérrez, confronta a la muerte amontonada por la fiebre con la muerte oronda de la Recoleta. La expresividad lírica de Borges dibuja en este fragmento de “La Chacarita” la saturación de muertos del cementerio sur, epicentro de los enterramientos de la fiebre amarilla que despobló, en 1871, nuestro barrio:

-I-

La Chacarita

Porque la entraña del cementerio del sur

fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta;

porque los conventillos hondos del sur

mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires

y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte,

a paladas te abrieron

en la punta perdida del oeste,

detrás de las tormentas de tierra

y del barrial pesado y primitivo que hizo a los cuarteadores.

Allí no había más que el mundo

y las costumbres de las estrellas sobre unas chacras,

y el tren salía de un galón en Bermejo

con los olvidos de la muerte:

muertos de barba derrumbada y ojos en vela,

muertas de carne desalmada y sin magia…

(Fragmento poesía de Jorge Luis Borges)

Por su parte, Paul Groussac (1848-1929) relató así los acontecimientos relacionados a la fiebre amarilla que azotó a nuestra ciudad y, en especial, a nuestro barrio San Telmo: “(…) Durante dos meses, la fiebre amarilla había azotado al Paraguay y luego Corrientes, sin conmover mucho a Buenos Aires. A mediados de enero empezaron a circular aquí algunos rumores alarmantes; pero un médico demostró -en los diarios que todo lo sufren- que solo se trataba de una «fiebre icteroide». Hasta que, a principios de febrero, se denunció netamente la presencia del vomito negro en el barrio de San Telmo. El joven doctor Wilde, nombrado médico de los pobres en aquella parroquia -y que se portó admirablemente durante la epidemia- creó un lazareto en el sur e hizo desalojar las manzanas inficionadas. Pasaron algunos días y, afirmando que el mal estaba dominado, las únicas comisiones que en esta semana trabajaron «febrilmente» fueron las del carnaval. Aunque numerosos casos habían sido comprobados en varios puntos de la ciudad, no pudieron contenerse los excesos carnavalescos. Con todo, los cascabeles de Momo, como entonces escribían los gacetilleros, no lograron apagar los dobles de las campanas y, el domingo 26, dedicado al entierro del carnaval, los que positivamente resultaron enterrados, fueron veinte y tantos calenturientos.

Se suspendió la apertura del Colegio Nacional y de las escuelas. Asimismo no cejaba aun el espíritu de indolencia y de incuria; para disfrazar la inercia edilicia, se estableció que la enfermedad, «sin carácter epidémico ni quizá contagioso» estaba circunscripta a los barrios de San Telmo, San Cristóbal y Concepción, cebándose allí mismo «solo en los conventillos». Pero la realidad abofeteaba el optimismo aristocrático: caían ya víctimas, si bien aisladas todavía, en otros puntos que los citados y en otros grupos que los proletarios. La epidemia ganaba terreno diariamente…

Gradualmente, desde mediados de marzo, el cuadro fue cobrando tintes más sombríos. La mortalidad crecía al paso que la ciudad se despoblaba. El éxodo se hizo general cuando se comprobó que, al contrario del cólera reciente, la fiebre no se alejaba de la costa, quedando indemne las regiones mediterráneas. Por el consumo de la población, se deduce que a fines de dicho mes, esta no alcanzaba a sesenta mil almas; solamente en abril, pasaron de ocho mil las defunciones, cerca del catorce por ciento…”.

Roberto Quiroga